作者:納蘭雪敏

去年2023年已經傳出10萬印度移工將來台工作,印度時至今日每個月只要賺大概9400元新台幣,大約300美元你就是印度前10%收入的高收入者,印度深根已久的種性制度(caste system)造成許多不平等,而貧窮也造成印度社會高度重男輕女,甚至你在印度街頭也不容易看見女性。

不過這系列文章,我還不太想直接講印度移工來台的分析,我比較想從一本書談起,臺灣翻譯做《窮人的經濟學:如何終結貧窮?》,英文書名:《Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty》。

這本書是Abhijit Vinayak Banerjee與Esther Duflo一起完成,Abhijit就是印度裔的美國發展經濟學家,他與他的法裔美國籍的太太Esther Duflo在2015年結婚,他們一起寫了這本書,並且很早就成立J-PAL實驗室,兩個人相差9歲,Esther Duflo出生於1972年10月25日,Abhijit Vinayak Banerjee則出生於1961年2月21日。

2003年,兩位作者共同成立了 Abdul Latif Jameel 貧窮行動實驗室(J-PAL),並共同主持實驗室,J-PAL 是一個由教授組成的研究網路,在全球五個地方設有辦公室,一起使用隨機控制實驗來回答如何消解貧窮這個重要的問題。

J-PAL 的任務在於確保政策是以科學證據為基礎,希望減少貧窮,隨機控制實驗(Randomized Controlled Trials,RCTs)是一種科學方法,用來評估政策、治療或其他干預措施的效果。

RCTs的核心在於將研究對象隨機分配到不同的實驗組或對照組中,確保每個組別間的差異只來自於所接受的“處理”(或干預措施),而非其他外部因素。

這樣的設計可以最大限度減少誤差,使研究者更準確判斷干預措施的效果。

在貧困研究中,Abhijit Vinayak Banerjee貧困行動實驗室(J-PAL)等組織經常使用RCTs來驗證各種扶貧政策的成效,例如,如果想評估免費發放蚊帳是否能有效降低瘧疾感染率,J-PAL可能會隨機選定一些村落免費發放蚊帳,並選定其他村落作為對照組,觀察兩者之間的瘧疾感染率變化。

透過這種方法,研究者可以準確判斷蚊帳發放對瘧疾感染率的直接影響,而不受其他外在環境因素的干擾,這種方法在政策決策上極具價值,因為它能夠提供可靠的證據,幫助政策制定者了解某些措施是否真正有效。

2009年 J-PAL 贏得西班牙外換銀行(BBVA)在發展合作領域的知識前沿獎(Frontier of Knowledge),2014年 J-PAL 獲得美國社會科學研究委員會(Social Science Research Council)最高榮譽赫緒曼獎(Albert O. Hirschman Prize),阿比吉特·班納吉(Abhijit Banerjee)和埃絲特·杜弗洛(Esther Duflo)以及長期合作者邁克爾·克雷默(Michael Kremer)於2019年獲得諾貝爾經濟學獎,主要就是獎勵他們減少全球貧窮問題的工作。

用他們看《窮人的經濟學:如何終結貧窮?》這本書的經濟學視角,切入印度長年貧窮的問題和臺灣引入印度貧窮是否是反證臺灣不如表面的光鮮亮麗,也存在不少貧窮的角落。

在這本書裡面,發現到貧窮不等於飢餓,全球大多數窮人並未處於絕對的飢餓狀態,窮人實際上並不總是將所有資金用於食物,反而也用於享樂或儀式性支出,如節日、菸酒等,研究發現,窮人在有更多可支配收入時,並未必會選擇增加食物的攝取,而是更傾向於選擇口味更好、但營養價值並不高的食物。

這一現象引發經濟學界對於“貧窮陷阱”的再思考。

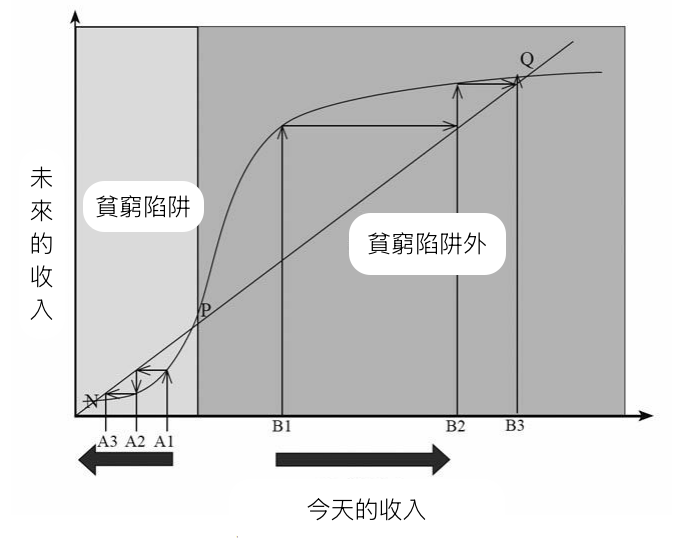

根據S形曲線理論,缺乏足夠的營養會導致生產力下降,形成一種“貧窮陷阱”,即窮人因無法獲得足夠營養而無力工作、無法賺取更多收入,繼而越陷越深,但這本書提出的數據顯示,很多窮人已經獲得基本的能量攝取,儘管他們的飲食選擇未必最有利於提升生產力,窮人即便可以負擔足夠的卡路里攝取,也未必選擇那麼做,這似乎說明卡路里並非貧窮的唯一根源。

書中以印尼和印度為例說明,窮人往往有能力購買足夠的食物,但他們並未優先追求營養,甚至在食物補貼後反而減少主食消費,轉而購買更貴的美食。

這表明,貧窮陷阱不僅僅源自營養不足,而是受到多重因素影響,如營養選擇、對健康知識的欠缺及消費偏好,早期營養對個體發展的重要性不可忽視。

兒童期的營養不足會影響身體及智力發展,從而影響其未來的經濟機會。這一影響被稱為“巴克假說”,即母體的營養狀況影響嬰兒的一生發展機會,更進一步的研究證實,在肯亞(Kenya)接受補充營養和抗蠕蟲治療的兒童,成年後的收入較高,學習成績也更佳。

巴克假說(Barker Hypothesis)是由英國醫生戴維·巴克(David Barker)提出的理論,理論認為胎兒在母體子宮內的營養和健康狀況會對其成年後的健康產生長遠影響。

巴克的核心是「早期生命環境」的影響,即如果胎兒在子宮內缺乏足夠的營養或受到不良環境的影響,會增加成年後患上慢性疾病(如心臟病、糖尿病和高血壓)的風險,假說背後的機制是「發育編程」(Developmental Programming),即胎兒會根據當下環境調整生理發展,形成適應性改變。當胎兒在營養缺乏的環境中發育時,身體會優先保障重要器官(如大腦)的發育,可能犧牲心臟、腎臟等其他器官的發展,這種代償性發展導致的結構性變化可能增加成年後的疾病風險。例如,出生體重低的嬰兒往往會有較高的血壓及胰島素阻抗性,增加成年後代謝異常的機會。

巴克假說的影響深遠,推動了「發育起源健康與疾病學說」(Developmental Origins of Health and Disease,DOHaD)的研究潮流,強調生命早期的健康和營養對個體終生健康的重大影響,理論促使人們重視孕期和嬰幼兒期的營養干預,以降低後天慢性病的風險。

為什麼窮人吃的少?(缺乏動機、飲食偏好、營養知識缺乏)

窮人通常對營養知識缺乏了解,無法確切認識某些營養素(如鐵、碘)對身體的重要性。例如,在印尼,很多貧血的工人並未主動購買加鐵的魚醬,可能是因為他們的雇主並未認識到員工營養充足對工作效率的效果,員工自己也不確定是否“更強的工作能力”會帶來更高收入,如果所有人都拿固定薪水,窮人就缺乏動機去投資健康。

缺乏立竿見影的效果讓人們難以信任營養改變的作用。碘的補充能讓孩子更聰明,但效果不會立即顯現。對於窮人來說,長期微小的健康改變可能難以察覺,尤其是在收入波動的情況下,小幅度的收入增加更難形成吸引力。

最重要的是,窮人選擇食物時重視口味和心理滿足。這點在George Orwell的作品《通通往威根碼頭之路》中得到了生動的描述。Orwell指出,窮人即便知道某些食物更健康,但基於口味和飽腹感,還是傾向於選擇便宜、味道較好的食品,而不是生胡蘿蔔或黑麵包等健康食品。當生活艱難時,人們更傾向於讓飲食成為一種安慰,因此可能更願意選擇甜食和高熱量食品,而非營養均衡的選擇。

整體來說,窮人的食物選擇受到營養知識不足、偏好、生活壓力等多重因素影響,並非單純的經濟問題。

比食物更重要的事情

窮人在慶祝活動、婚禮和葬禮上投入大量金錢,這在發展中國家尤為普遍。以印度婚禮和南非葬禮為例,家庭往往會舉債舉辦,原因是害怕丟面子以及遵循社會習俗。這些慶祝和儀式活動不僅滿足了他們的社交需求,也幫助他們在壓力重重的生活中找到一些快樂和意義。印尼人的貧窮陷阱?(贏在起跑點就營養的觀點是真的!)

2 留言

內容跟想像的還真的有差距

想不到貧窮的人會有嫌全連咖啡難喝,要加價買星巴克的行為!!!